On a reçu ce texte, dans une enveloppe en papier kraft glissée sous la porte de la rédaction. L’auteur, un jeune marin, doit prendre la mer ces jours-ci. Nous espérons les récits de ses aventures lointaines.

Tu te lèves le matin, puis le monde te broie, te tue, te laisse sur un roc, seul au milieu d’une mer de questions incessantes qui te paralysent, qui te rappellent sans cesse que tes espoirs ne valent pas plus qu’une poignée de billets dans la main d’un autre homme.

Tu as beau chercher une place, te battre de toutes tes forces, pour toi et les tiens, tu ne vaudras pas plus que ce qu’on voudra bien te laisser comme restes. Alors tu chasses l’instant de bonheur dans une forêt de désillusions, tu te prends à rêver d’une seconde de paix avec toi-même pour refaire le fil de ta vie en te demandant où tu as bien pu merder, où as-tu lâché le chemin prévisible que suivent les gens de bien, ceux qui ne se soucient pas de la route qu’ils empruntent, car toutes mènent à Rome. Et, tu choisis de couper à travers champs pour rencontrer de nouveaux paysages, qui ne souffrent pas de la suffisance de ceux qui savent d’avance où ils vont.

Puis, passent les années où tu vois défiler ta jeunesse sans pouvoir la goûter, où, assis derrière un comptoir, un bureau, une caisse de supermarché, les heures passent, puis les jours, puis les années, qui se suivent et se ressemblent. Les cuites à l’alcool bon marché, pour oublier les mêmes têtes, le temps qui passe, et ce sentiment qui s’installe, ce besoin de violence, de révolte. Cette lueur qui flamboie au creux de chacun de nous, cette brutalité quotidienne que l’on ne peut évacuer que par une violence plus sourde encore.

Ce besoin de réduire en cendres, d’écraser, de rendre coup pour coup et d’asservir ceux qui te détruisent de l’intérieur, de réduire en fumée les détenteurs de la pensée dominante, de leur enfoncer dans le crâne, à coup de masse, que leur monde est mort, que tu l’enterres un peu plus en te levant chaque matin, et qu’ils le font survivre autoritairement en appliquant des principes machiavéliques, à leur seul profit. Les mots de réforme et de changement ne sont pour eux qu’une manière de nous maintenir dans une peur sourde de l’inconnu, dans une peur de l’autre, de l’étranger, en nous assurant qu’ailleurs, ce sera pire, en pratiquant sur nous l’illusion du choix, pour nous garder serviles, face à leur voie et à leurs volontés.

Alors, quand l’esprit n’est plus que machine, que le corps ne peut plus agir, que l’émotion et la pensée deviennent des luxes pour lesquels il faut payer ; que l’amitié, l’amour et l’attachement ne sont plus que des valeurs quantifiables, que les êtres qui t’entourent ne sont plus que les rouages d’une machine où la beauté, l’émotion et la sensation sont remplacées par la valeur et le profit, alors l’homme de peu de foi et d’altruisme doit devenir sa propre machine et se faire écraser par la poésie et l’émotion.

Sato

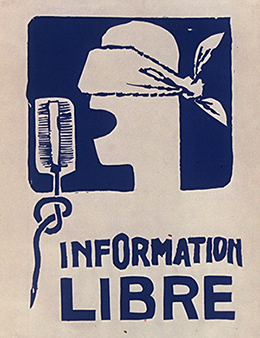

illustration : Max Ernst L’ange du foyer